太陽光発電コラムPV column

コンサルティング

2025/10/21

OECDによる世界各国の消費者物価とインフレ率(2025年8月度)

太陽光発電は一番価格競争力のある発電源となっておりますが、日本では約70%が化石燃料由来の火力発電がベースとなっております。2000年頃の原油価格・天然ガスの価格と比較して、現在の価格は約3倍(ドルベース)になっており、円安となった日本円換算にすると約4倍弱の価格となっております。

最近の日本は、生活費に関係するようなコストが高騰してきている印象があり、また海外でも価格高騰のニュースを見かける事が多くなっているかと思います。日本をはじめ世界38カ国が加盟している経済協力開発機構(OECD: The Organisation for Economic Co-operation and Development)では、加盟国内のインフレ率・消費者物価の価格推移に関する統計データを公表しております。

今回のコラムでは、OECDが2025年10月6日に発表した「食品とエネルギー価格(2025年8月度)」についてご紹介いたします。

**********

食品とエネルギー価格の上昇にもかかわらず、OECDの総合インフレ率は2025年8月に4.1%で安定

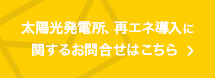

消費者物価指数(CPI)で測定したOECD諸国の前年比総合インフレ率は、3月以降この水準で推移し、2025年8月には4.1%で安定しました。

統計発表日: 2025年10月6日

英語版PDF資料: PDFダウンロード(データテーブルを含む)

OECD諸国における消費者物価指数(CPI)で測られた前年比の総合インフレ率は、2025年8月も4.1%で安定しており(表1および図3)、3月以降はこの水準で推移している。8月には、OECD加盟38カ国のうち15カ国で上昇、13カ国で低下、残りの10カ国では横ばいまたは概ね横ばいとなりました。コスタリカでは8月にデフレがさらに進行し、スイスではインフレ率がほぼゼロにとどまっています。コロンビアとエストニアではインフレ率が5.0%を超え、トルコでは30%を超えました。

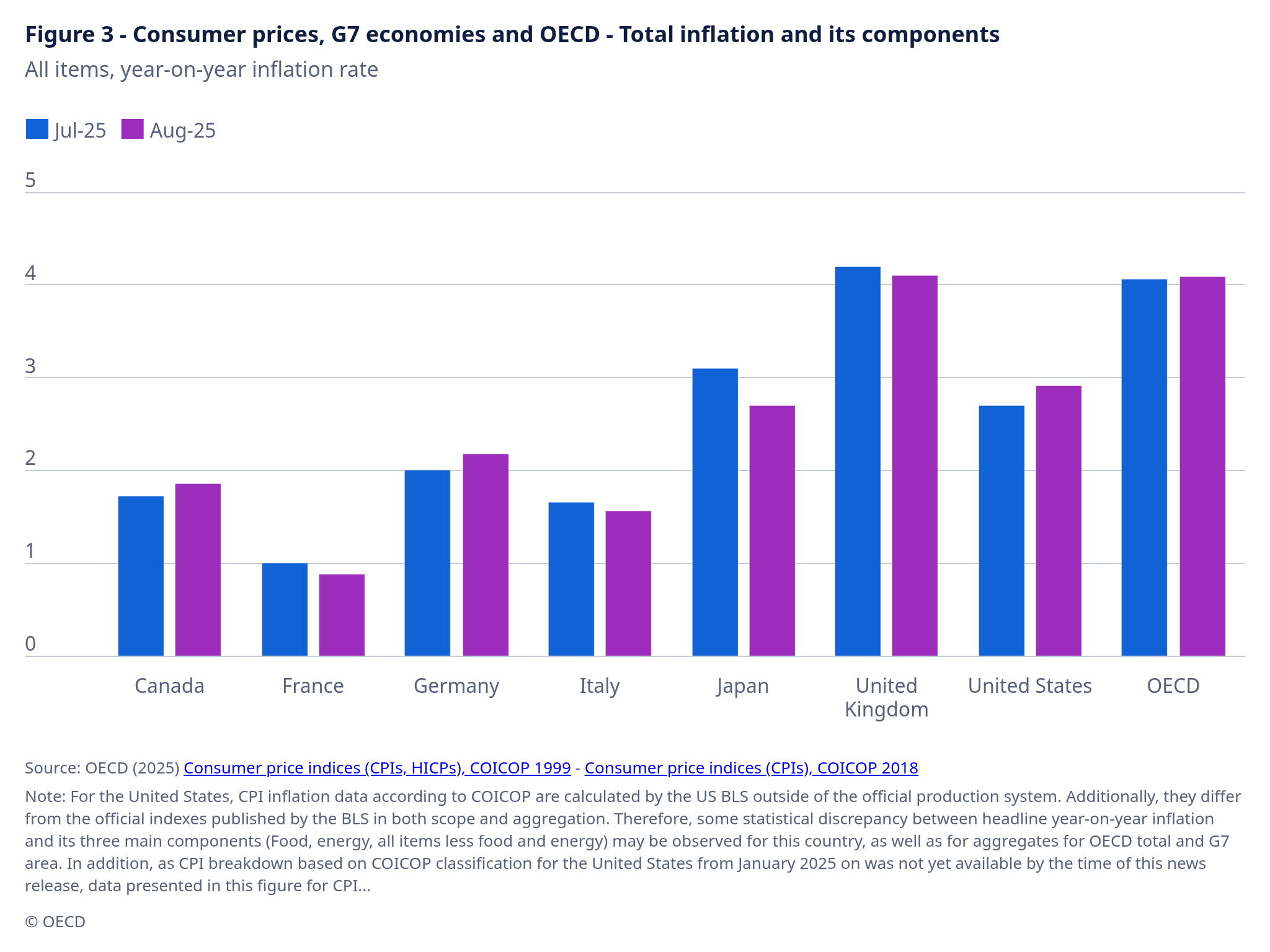

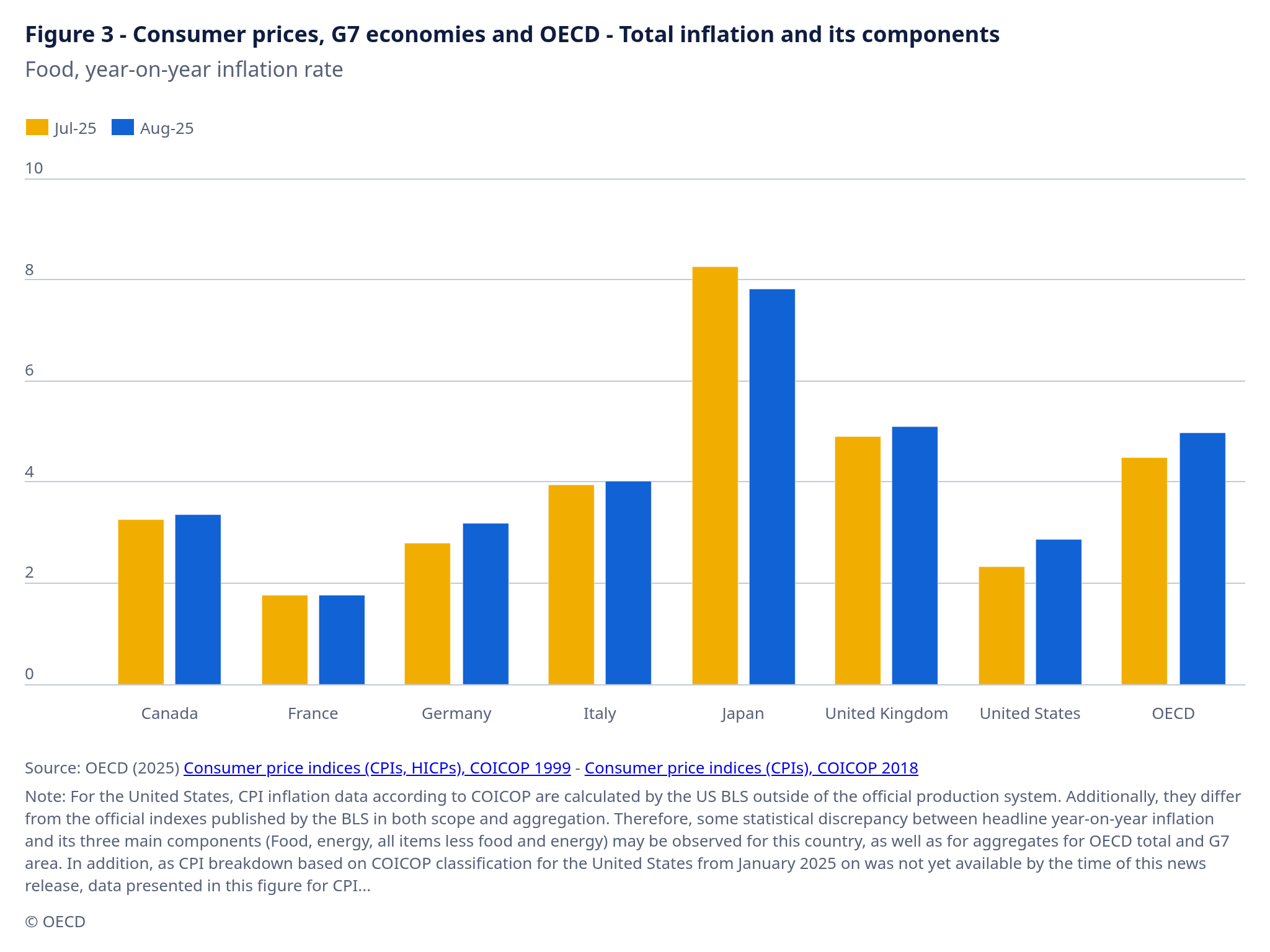

OECD諸国における前年同月比の食品インフレ率は、7月の4.5%から8月には5.0%に上昇し、2024年2月以来の高水準に達しました。トルコ、韓国、コロンビアでも顕著な上昇が記録されました。8月のOECD諸国における食品価格水準は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、サプライチェーンの混乱、ウクライナ紛争の開始前の2019年12月と比較して45.8%上昇しました(図2)。これは、コアインフレ率(食品とエネルギーを除くインフレ率)、食品、エネルギーの3つの主要インフレ項目の中で最大の累計上昇率になります。この期間以前は、食品価格が同程度上昇するのに、2003年5月から2019年末までの約16年を要しました。しかし、2019年12月から2025年8月までの食品価格のインフレ率は国によって大きく異なりました。この期間の食品価格の累計上昇率は、スイスではわずか6.9%でしたが、コロンビアとハンガリーでは約80%、トルコでは790%を超えました。OECD諸国のエネルギーインフレ率も8月に上昇し、7月の0.3%から0.7%に低下しました。一方、コアインフレ率はわずかに低下し、4.3%となりました。

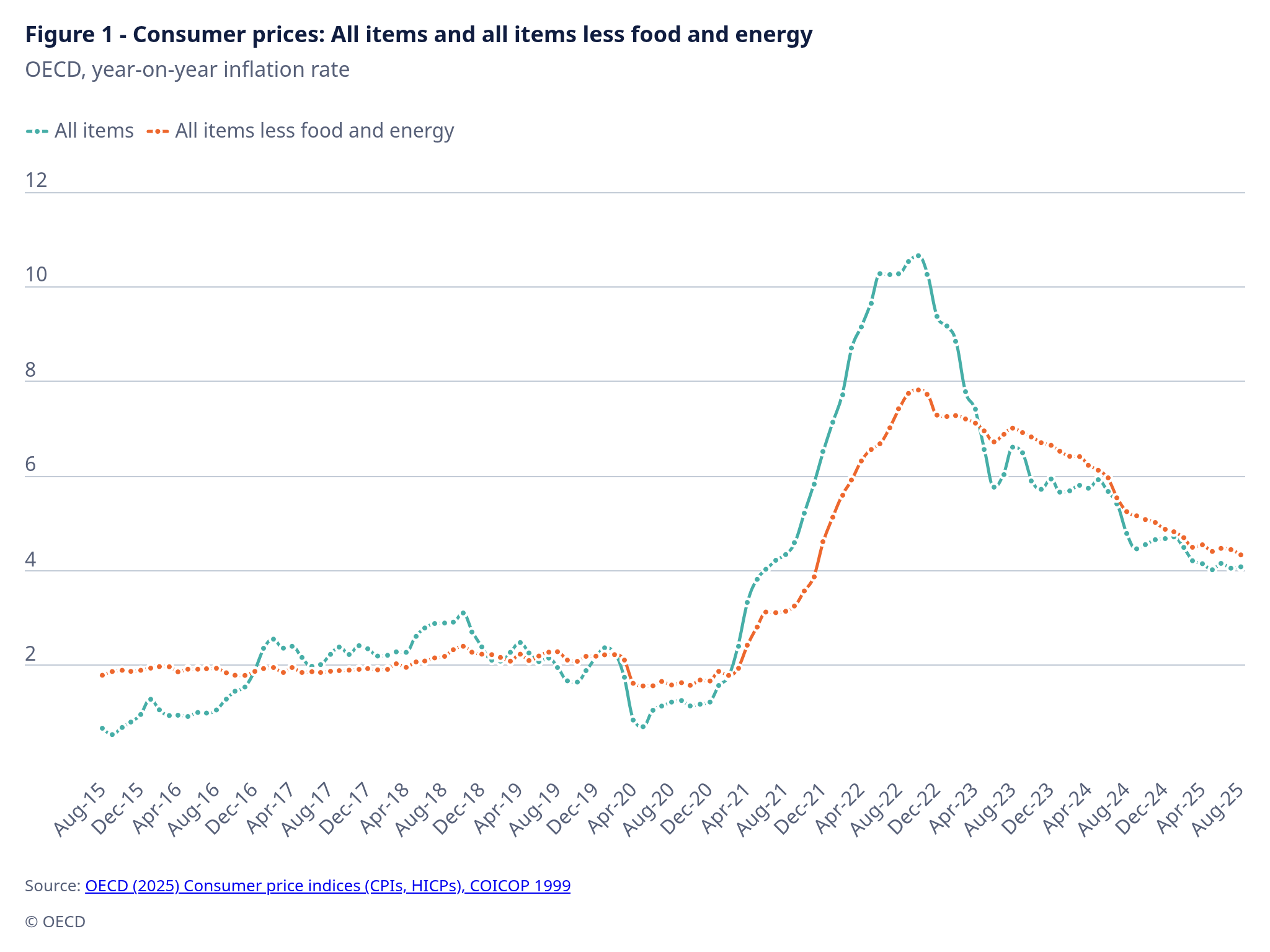

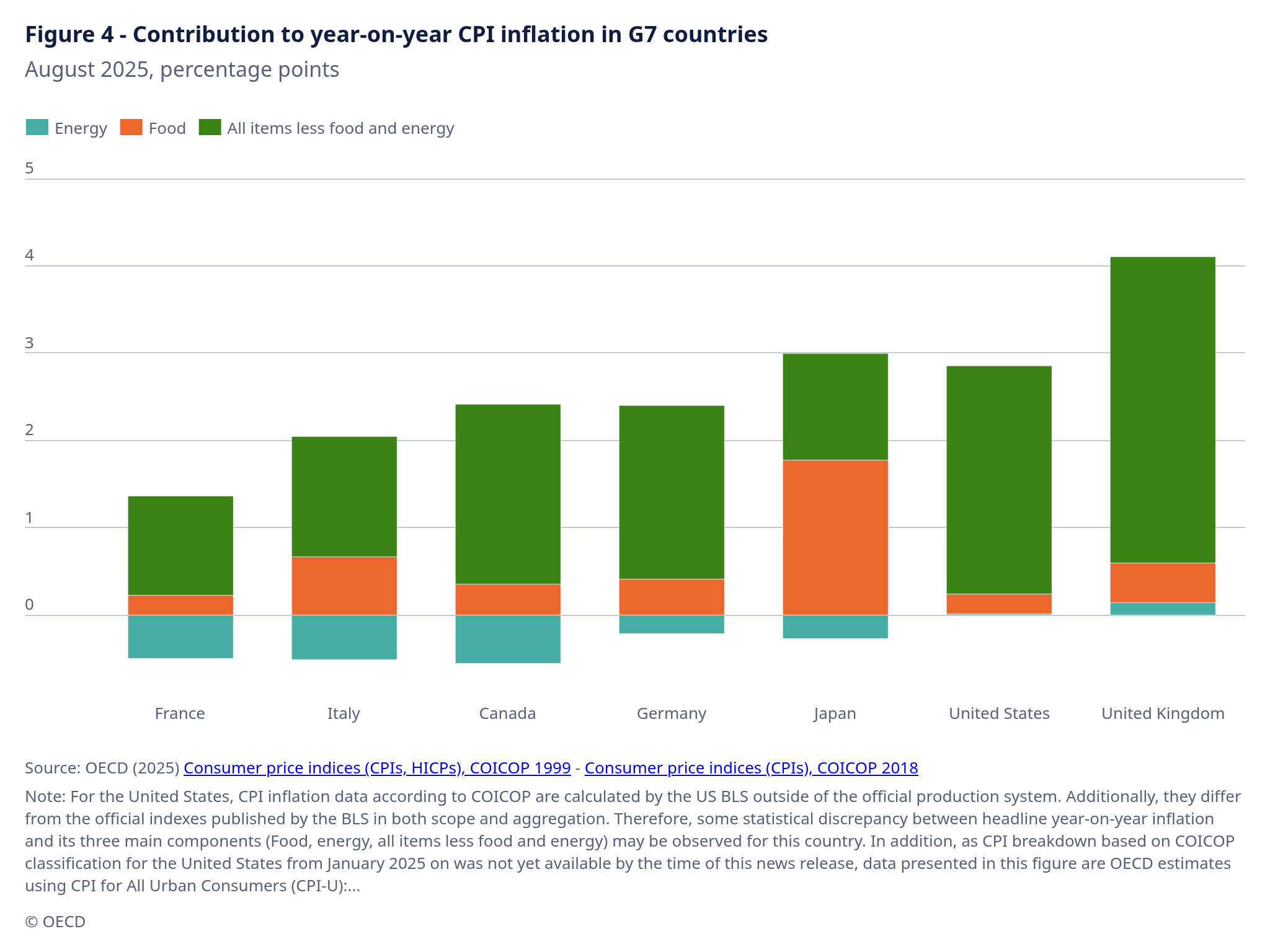

G7では、8月の総合インフレ率は前年同月比2.7%と概ね安定していました。カナダ、ドイツ、米国では0.2ポイント上昇しました。対照的に、日本では食品インフレ率の低下と、さらに大幅なエネルギーインフレ率の低下を反映し、総合インフレ率が低下しました。コアインフレ率はG7全体で引き続き総合インフレ率の主な要因でしたが、日本では食品インフレ率とエネルギーインフレ率を合わせた影響が大きかったようです(図4)。

消費者物価指数(HICP)で測定した前年比インフレ率は、8月も3ヶ月連続で2.0%と安定しました。食品インフレ率は3.2%で安定し、2025年1月の2倍の水準となりましたが、エネルギー価格の下落は鈍化しました。ユーロスタットの速報値によると、2025年9月には、エネルギー価格の下落が再び鈍化したため、ユーロ圏の総合インフレ率は前年比2.2%に上昇し、コアインフレ率は安定を維持すると推定されています。

G20では、8月の前年同月比インフレ率は3.7%と概ね安定していました。中国では総合インフレ率が低下し、マイナス0.4%となりました。アルゼンチン(依然として30%超)と南アフリカでもインフレ率は低下しましたが、インドでは上昇しました。ブラジル、インドネシア、サウジアラビアでは概ね安定していました(表2)。

図1 – 消費者物価:全品目(緑色)および食料とエネルギーを除く全品目(オレンジ色)

図2 – 消費者物価指数 – 全品目および各構成要素別

図3 – 消費者物価、G7諸国およびOECD – 総合インフレ率

図3 – 消費者物価、G7諸国およびOECD – 総合インフレ率 (エネルギー、食品除く)

図3 – 消費者物価、G7諸国およびOECD – 総合インフレ率 (エネルギー)

図3 – 消費者物価、G7諸国およびOECD – 総合インフレ率 (食品)

図4 – G7諸国における前年比CPIインフレ率への寄与度

国別のグラフ

- OECD諸国、COICOP区分別年間CPIインフレ率への寄与度、当月(xlsx)

- OECD諸国、年間CPIインフレ率への寄与度、選択された構成要素、歴史的シリーズ(xlsx)

- G7および非OECD諸国、地域別集計、インフレ率、過去の時系列グラフ(xlsx)

方法論

- OECD消費者物価指数:OECD CPIの算出方法に関する注記(ニュースリリース、PDF)

- OECDの年間インフレへの寄与:OECDによる年間インフレ全体への寄与の計算(PDF)

**********

日本のエネルギー関連コストは若干の低減となっておりますが、食品関連の値上げがG7諸国で最大の約8%となっております。2024年の日本の農林水産物輸出入統計によると、農林水産物の年間輸出額は約1兆4,092億円、輸入額は約13兆4,049億円と、約11兆9,957億円の輸入超過となっております。(輸入元: 1位 米国 (2兆2,329億円)、2位 中国 (1兆8,023億円))

エネルギー源の70%を化石燃料に依存している日本では、エネルギー自給率を高める手段として、発電源として最も価格競争力があり、原材料の輸入に依存しない太陽光発電を上手く活用出来る事は重要ではないかと考えております。

謝辞: これらの統計とデータを提供してくれたOECDに感謝の意を表します。

太陽光に関するご相談、資料請求、

お見積依頼はこちらまで