太陽光発電コラムPV column

エネルギー

2025/10/01

蓄電システムの需要増加とセル仕様・システム稼働時間の向上 (InfoLink)

日本では系統用蓄電システムで注目が増している蓄電池は、世界では日本以上に導入が進んでおり、系統での活用、再生可能エネルギーの更なる普及率へ貢献しています。

今回のコラムでは、台湾の再生可能エネルギーとテクノロジーに関する調査・コンサルティング会社であるInfoLink Consultingが2025年9月18日に発表いたしました「世界的な需要の高まりにより、蓄電システムの稼動時間とセル仕様が向上」を通じて、世界の蓄電システムの現状について紹介します。

**********

世界的な需要の高まりにより、蓄電システムの稼動時間とセル仕様が向上

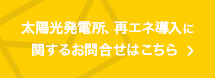

世界の蓄電システムの需要は増加を続けており、2025年の新規設置容量は230GWhを超える予想。

2024年以降、蓄電池の役割は電力システムへの「付加物」から「必須の構成」へと移行しました。再生可能エネルギーの普及率向上、限られた送電網の柔軟性、電力価格の変動性、そして相互接続の制約により、蓄電システムは補助的な役割からシステムハブへと変化し、ピークカットや周波数調整だけでなく、送電網の容量とレジリエンスの確保も担うようになりました。

2025年から2030年にかけて、世界の蓄電池市場は引き続き非常に活況を呈すると予想されており、米国、中国、欧州が集中的な成長期を迎えています。2時間稼働型と4時間稼働型の蓄電システム(ESS)は、系統側と再生可能エネルギー側の双方の設備導入によって、共存すると考えられます。容量報酬制度と長時間エネルギー貯蔵(LDES)メカニズムの導入が加速し、ESSとセルの価格がさらに低下すれば、設置容量の増加はさらに加速し、2025年には新規設置容量が230GWhを超えると予想されます。

中国市場は「政策主導型」から「政策と市場の双方主導型」へと移行しつつあります。風力・太陽光発電と蓄電池を組み合わせたプロジェクトは「柔軟な標準化」の段階に入りつつあり、容量報酬とアンシラリーサービス(周波数変動を発電出力調整により是正し,電力品質を維持するサービス)決済に関するより詳細なルールの制定により、蓄電池収益はますます「測定可能かつ銀行融資可能な」ものとなっています。さらに、製造とシステム統合の融合により、生涯コストがさらに削減され、納入サイクルが短縮されています。今後2年間で市場変革を牽引する主な要因は、省レベルの容量報酬および決済ルールの導入、出力抑制率の高い地域における4時間システム(蓄電システム仕様)による発電プロジェクトの急速な成長、そして共有型および独立型蓄電池の電力市場への参入の3つになります。産業分野では、時間帯別料金(TOU)と需要課金によって、200~300kWhの一体型蓄電システムの普及が急速に進むと予想されています。

欧州市場は、エネルギー安全保障とシステムレジリエンスの確保という重点から、市場ベースの収益追求へと移行しつつあります。不確実なガス供給と再生可能エネルギーの急速な普及により、容量供給、緊急供給、そして慣性代替におけるエネルギー貯蔵の役割が高まっています。英国やイタリアなどの国で導入されている容量メカニズムとLDESのパイロット事業は、プロジェクトの資金調達と長期的な収益を支える一方で、より細分化された時間分解能や需給調整・周波数調整市場の拡大など、より有利な取引・給電指令ルールの導入は、収益最適化の機会を拡大しています。今後2年間の市場成長は、容量市場の段階的な導入、LDES政策の実施、容量価値の向上による4~6時間システムのプロジェクトへの選好の高まり、そして開発から運用開始までのサイクルを短縮する許可・相互接続プロセスの迅速化によって、相乗的に推進されると予想されます。

今後2~3年間、米国市場は「政策支援、地域拡大、そして商業化の深化」を特徴とするでしょう。投資税額控除(ITC)などの連邦税制優遇措置と州レベルのプログラムは引き続き大きな役割を果たし、4時間システムが公益事業規模のプロジェクトを牽引し、需要はカリフォルニア州とテキサス州にとどまらず、より広範な州へと拡大するでしょう。相互接続プロセスと市場ルールは着実に改善しており、プロジェクトはエネルギー、アンシラリーサービス、そして容量市場を横断する複数のバリューストリームを獲得することが可能になっています。資金調達面では、標準化された設計、成熟したサプライチェーン、そして長期契約への関心が高まっており、銀行融資の実現可能性と供給の確実性が向上しています。

4時間システム(蓄電システム)の普及

単位エネルギーコストの経済性が向上し、長時間のバッファリングと持続的な負荷調整のシナリオで明らかな利点があるため、一部の国や地域では4時間以上の持続時間の蓄電システムの採用が増加しています。

4時間仕様の蓄電システムは、ほぼ主流の選択肢となっています。カリフォルニア州では、カリフォルニア独立系統運用機関(CAISO)が系統を運用しており、公益事業規模のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は主に4時間システムになっております。ミッドコンチネンツ独立系統運用機関(MISO)市場では、容量認定規則により4時間稼働システムの価値が高く評価されており、開発者は新規プロジェクトにおいて4時間稼働システムを優先的に採用するよう促されています。同様に、テキサス州では、テキサス電力信頼性評議会(ERCOT)が系統を運用しており、プロジェクト期間は1~2時間システムから2~4時間システムへと急速に移行しています。

欧州では、既存プロジェクトは依然として1~2時間システムが主流ですが、平均持続時間は増加傾向にあります。スペインでは、複数の入札や補助金プログラムにおいて4時間以上稼動するシステム仕様が明示的に要求または優先されており、イタリアの容量メカニズム(MACSE(エネルギー貯蔵容量割当メカニズム)を含む)も4時間システムを主流へと押し上げています。英国では既に1時間から2時間以上のシステムへ急速に移行しており、4時間システムのプロジェクトのシェアは着実に増加しています。

全体的に、米国では2025~2026年も4時間システムが主流の継続時間となり、欧州では1~2時間システムから2~4時間システムへの上昇傾向が続き、南欧州が4時間システムの普及の加速を牽引する重要な要因となるでしょう。

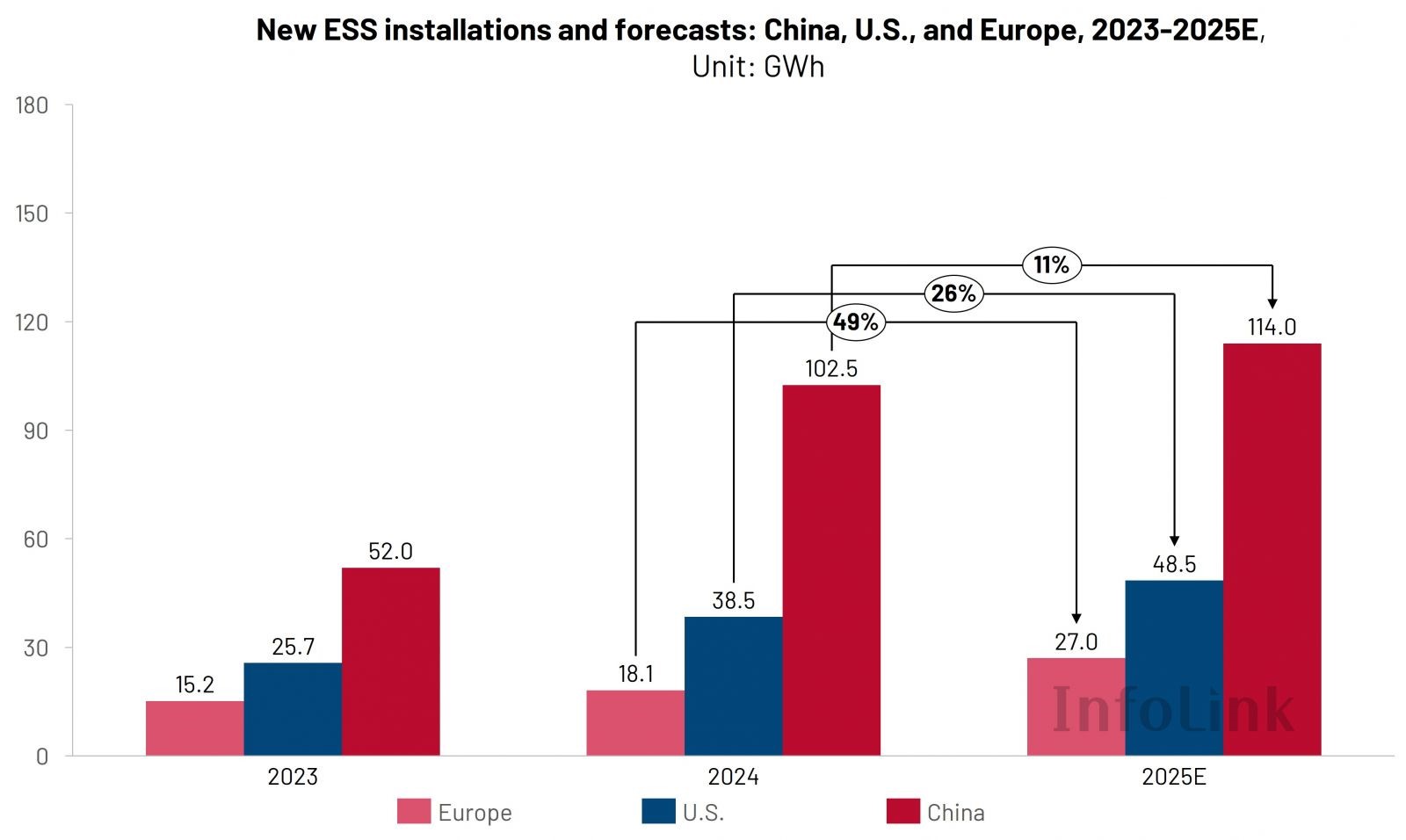

InfoLinkは主流仕様の急速な進化を反映して、4時間稼働システムの蓄電システム価格を追加しました。

4時間システムの蓄電システムがセル仕様のトレンドを牽引; 300Ah以上が主流に

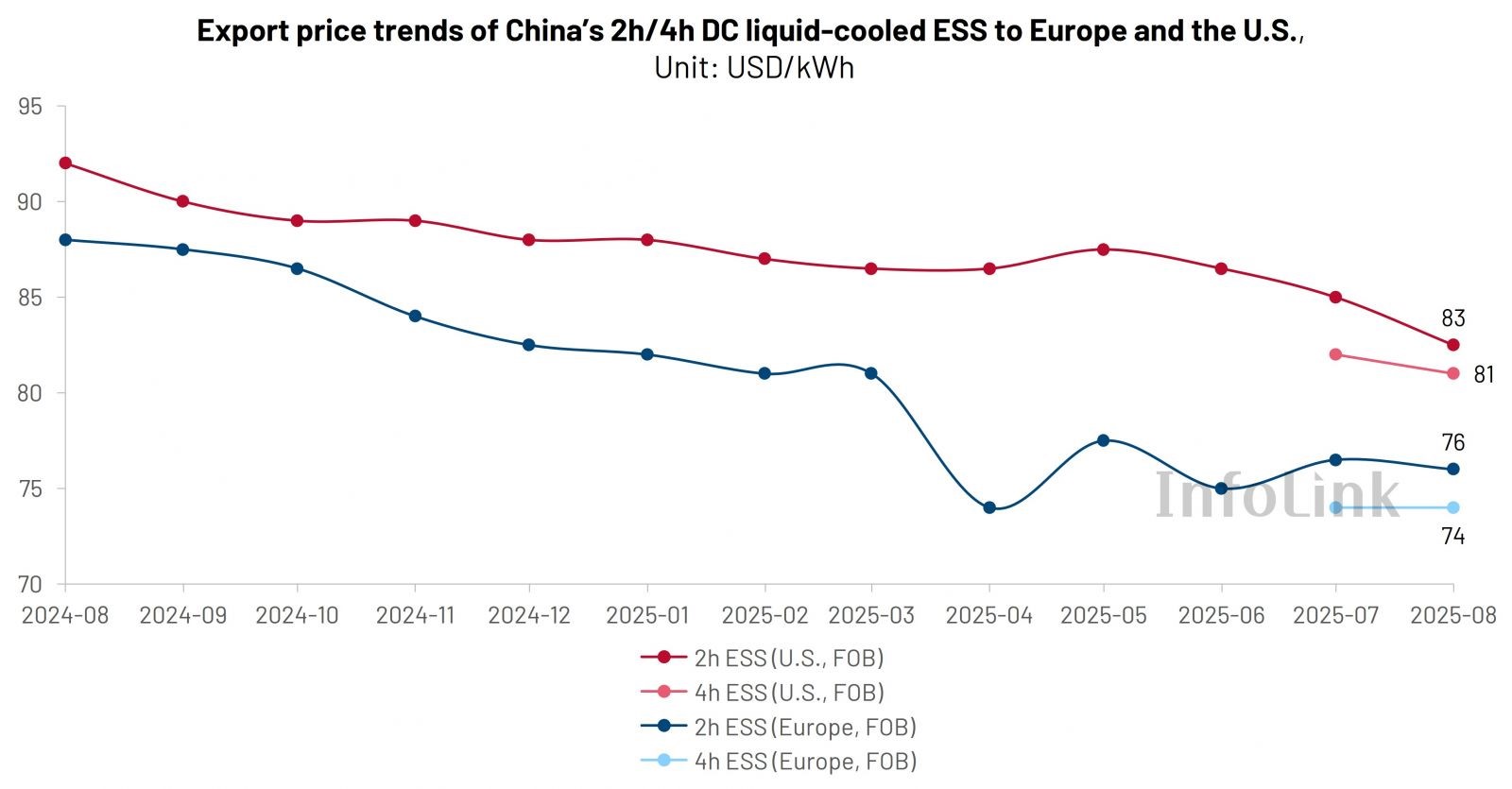

4時間システムの蓄電システムアプリケーションでは、プロジェクトの収益は単位エネルギーコストと使用可能エネルギーに大きく依存します。セル容量(Ah)とコンテナのエネルギー密度を高めることで、均等化貯蔵原価(LCOS)を削減し、バンカビリティを向上させることができます。その結果、ユーティリティスケールの蓄電セルの仕様は280Ahから300Ah以上へと移行しており、2025年には314Ahが急速に普及すると予想されています。

米国では4時間システムが一般的な構成となっています。コンプライアンスとローカリゼーションの要件を考慮すると、実績のある314Ahセルは導入規模を拡大しやすい一方、306Ahセルは主に既存プラットフォームの需要や互換性のある交換品として使用されます。

欧州では、4時間以上の仕様での入札や容量メカニズムの推進により、高Ahのエネルギー指向型ソリューションがプロジェクトでますます好まれるようになり、新規プロジェクトでは一般的に314Ahセルが採用されています。一方、プラットフォームの互換性、熱管理の冗長性、単位容量あたりの安全マージンを考慮すると、移行プロジェクトや改修用途では306Ahの需要が依然として高いことが分かります。306Ahセルの実用的な価値には、以下の点が含まれます。

- 既存のコンテナおよびバッテリー管理システム (BMS) の条件下でのスムーズなアップグレードを可能にし、改修の複雑さとダウンタイムを削減します。

- より低いCレート、より長いサイクル寿命、または先行投資に対する繊細さが求められるシナリオにおいて、より優れた全体的なコストパフォーマンスを実現します。

- 314Ahセルによる「プライマリ・バックアップ仕様」の組み合わせにより、複数のサプライヤー間の整合性とスペアパーツの相互運用性が強化され、サプライチェーンの回復力とO&Mの保守性が向上します。

InfoLinkはレポートの対象範囲を拡大し、中国以外の市場での306Ahおよび314Ahセルの価格追跡も含めることで、顧客が市場の反復と価格動向に関する洞察を得られるよう支援します。

**********

今回の記事をはじめ、海外メディアでは中国・欧州・米国の導入事例や政策・制度・技術の紹介が多く見られますが、残念ながら日本での事例を見る事はありません。また10年前に蓄電池は日本のお家芸と言われていたかと思いますが、残念ながら現在はそういったコメントは日本でも見る事はできません。

インフラ構成や電気代削減で、再生可能エネルギーの導入や蓄電システムの導入、制度等で、世界各国で日々改善がみられており、メーカーも激しい競争を繰り広げております。

日本は世界から取り残されてしまっているのは残念な現状ではございますが、日本から世界の注目を浴びるような事例が生まれるよう、微力ながら貢献して参りたいと思います。

謝辞: 有益な記事を紹介して頂きました台湾InfoLink Consulting社に感謝申し上げます。

太陽光に関するご相談、資料請求、

お見積依頼はこちらまで